С. В.

ЗАГРАЕВСКИЙ

Зодчество Северо-Восточной Руси

конца XIII – первой трети XIV века

ГЛАВА I: ЭПОХА ДМИТРИЯ ДОНСКОГО

ГЛАВА II: ЭПОХА ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО И ЕГО СЫНОВЕЙ

ГЛАВА III: ТВЕРСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

ГЛАВА IV: ЭПОХА «АМБИЦИОЗНОЙ ЭКОНОМИИ»

ГЛАВА IV

ЭПОХА «АМБИЦИОЗНОЙ ЭКОНОМИИ»

I

Прежде чем мы перейдем к обобщающим выводам, вернемся к Московскому великому княжеству и рассмотрим еще один памятник архитектуры – Старо-Никольский (ныне Петропавловский) собор в Можайске (рис. 48).

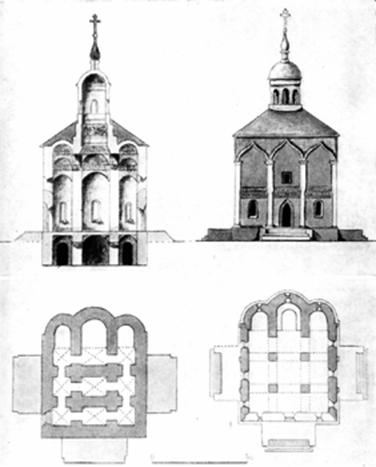

Белокаменный храм, предшествовавший существующему собору, в 1844 году пришел в аварийное состояние298 (или даже обрушился299). В 1849 году собор был заново отстроен из кирпича с почти буквальным воспроизведением старинных форм. До наших дней дошла копия чертежа, сделанного до катастрофы, постигшей храм300 (рис. 49).

Рис. 48. Старо-Никольский собор в Можайске. Общий вид.

Рис. 49. Чертеж Старо-Никольского собора в Можайске до его катастрофы в 1844 году.

Поскольку мы говорим о раннемосковском зодчестве, правильнее будет называть Старо-Никольский собор Никольской церковью: храм стоит посреди можайской крепости, и при возведении, скорее всего, он имел статус городской приходской церкви. Никольская церковь упоминается как «соборная» только начиная с XVI века301.

На чертеже первой половины XIX века (рис. 49) изображен высокий четырехстолпный трехапсидный храм, поставленный на очень высокий подклет. Столпы тонкие, квадратного сечения. Над парусным кольцом введена коническая часть, выше находится продолговатый (как бы двухъярусный) постамент, на котором стоит небольшой, но высокий восьмиоконный барабан. Фасад опоясан широкой орнаментальной лентой, воспроизведенной и на существующем соборе. Про лопатки сказать что-либо определенное крайне сложно, так как на изображении фасада и на плане они воспроизведены по-разному и в последнем случае более напоминают пилястры. Система сводов также изображена очень странно (Н.Н.Воронин даже полагал, что ветви креста были перекрыты крестовыми сводами вспарушенной конфигурации302).

Никаких документальных данных о дате возведения Никольской церкви у нас нет.

А.И.Некрасов датировал храм концом XV века – временем пребывания в Можайске князя Андрея Углицкого. Такой вывод был сделан на том основании, что князь Андрей был «любитель, между прочим, архитектуры и создатель Углицкого дворца»303. Исследователь также проводил параллели между можайским и волоколамским соборами.

Н.Н.Воронин, справедливо отмечая полное отсутствие параллелей между храмами Можайска и Волоколамска и необоснованность позиции А.И.Некрасова относительно ктиторства Андрея Углицкого, относил возведение Никольского храма к вокняжению в Можайске в 1389 году сына Дмитрия Донского, Андрея Дмитриевича, при котором этот город в первый раз «выпал в удел». Аргументация Н.Н.Воронина, датировавшего Никольскую церковь рубежом XIV и XV веков, сводилась к следующему:

«Весьма правдоподобным будет допустить, что именно при первом можайском князе Андрее его стольный город должен был обзавестись каменным храмом... Храм был очень близок звенигородским соборам Юрия Дмитриевича»304.

Н.Н.Воронин привлекал также данные о Колоцкой иконе-складне, найденной в начале XV века (на одном из затворов которой был образ пророка Илии), связывая с этим же временем придел Илии в Никольской церкви. Второй придел можайского храма – Георгиевский – исследователь связывал с именем Юрия Дмитриевича Звенигородского, старшего брата Андрея Можайского, допуская, впрочем, устройство этого придела и в более позднее время305.

Но датировку Никольской церкви рубежом XIV и XV веков нельзя назвать достаточно обоснованной по следующим причинам:

– во-первых, Андрей Дмитриевич мог и унаследовать каменный храм от тех времен, когда Можайск был великокняжеским городом (1303–1389);

– во-вторых, достаточно взглянуть на звенигородские соборы, чтобы понять, что они относятся к абсолютно иной архитектурной школе. Расчет пропорций Никольской церкви в Можайске и Успенского собора на Городке в Звенигороде приведен в Приложении 1. Видно, что между этими храмами нет ничего общего, кроме близких пропорций по вертикали, и то без учета высокого можайского подклета. А собор Саввино-Сторожевского монастыря еще более широк и приземист, чем Успенский, его барабан еще более тяжел, стены имеют еще больший наклон;

– в-третьих, икона-складень, найденная в начале XV века, на которой изображен пророк Илия (точнее, не сама икона, а ее вербальное описание), ни в коем случае не может служить основанием для датировки придела (а тем более храма), так как факт изображения Илии ни о чем не говорит – таких изображений на Руси было множество во все времена. К тому же отсутствует и мало-мальски точная дата самой иконы;

– в-четвертых, устройство Георгиевского придела в честь брата князя-ктитора было бы теоретически возможно в случае, если бы брат был соправителем (как, например, Иван Калита при Юрии Даниловиче). Но Юрий Дмитриевич имел свой удел – Звенигород, и его отношения с Андреем Можайским были не столь близкими – ведь в 1425 году, во время смуты, возникшей после смерти великого князя Василия Дмитриевича, Андрей возглавил войско, посланное Василием Васильевичем против Юрия306.

В.В.Кавельмахер, проводивший вместе с А.А.Молчановым в 1979–1981 годах раскопки в Старо-Никольском соборе, на основании сходства деталей орнамента раннемосковских и можайского храмов датировал последний серединой XIV века307.

В лапидарии Московского кремля хранятся фрагменты двух различных орнаментальных поясов – один традиционно относится к собору Спаса на Бору308 (на рис. 56 изображен слева), второй – к собору Чудова монастыря (на рис. 56 – справа). Такая атрибуция является лишь ориентировочной, и датировка Никольской церкви в Можайске серединой XIV века на ее основании в любом случае получается слишком расплывчатой – нечто среднее между 1330 годом (дата собора Спаса на Бору) и 1365 годом (дата собора Чудова монастыря).

В настоящее время В.В.Кавельмахер склоняется к более поздней дате – временам Дмитрия Донского, относя к одному строительному периоду можайский храм и Благовещенскую церковь в Московском кремле309.

В п. 6 гл. 1 мы показали, что Благовещенская церковь была построена еще позже – в 1390-х годах, но независимо от датировки этого храма мы вынуждены констатировать, что никаких данных для его соотнесения с Никольской церковью в Можайске у нас нет. Наличие в обоих храмах подклетов не является поводом для сближения их датировок, так как планы, конструкция и особенности кладки этих подклетов абсолютно различны.

А хранящиеся в лапидарии Московского кремля фрагменты орнамента могут с равной степенью вероятности относиться и к Благовещенской церкви, и к собору Чудова монастыря, и к собору Спаса на Бору, и к любому другому кремлевскому храму первой трети XIV века. Орнамент, подобный можайскому (хотя и «перевернутый»), мы видим даже на Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры310. Следовательно, временной диапазон при датировке можайского орнамента «по аналогии» в любом случае получается слишком большим – с начала XIV до начала XV века, и это еще раз подтверждает нашу позицию о неправомерности использования сходства гладкотесаных деталей как самодостаточного аргумента датировки.

Таким образом, удовлетворительной даты постройки можайской Никольской церкви на сегодняшний день не имеется, и нам придется рассмотреть этот вопрос заново.

II

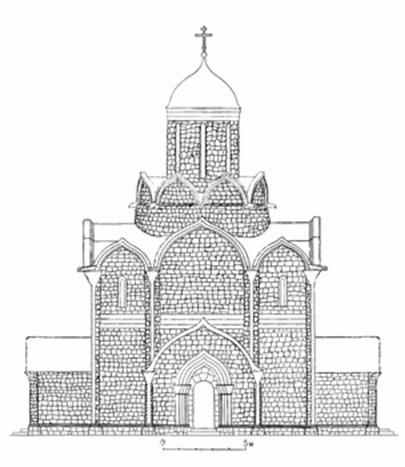

И прежде всего мы обратим внимание на сходство Никольской церкви в Можайске и церкви Рождества Богородицы в Городне (см. гл. 3).

В Приложении 1 приведены пропорции этих церквей. Они очень близки. Близки и размеры храмов – можайская церковь больше городенской лишь на 10–15%. Оба храма – четырехстолпные, трехапсидные, на подклетах, с коническими переходами от подпружных арок к барабанам (в архитектуре Северо-Восточной Руси аналогичный переход мы видим только в Никольской церкви села Каменского).

И в Можайске, и в Городне под барабанами – большие постаменты со специфическими внутренними уступами, могущими при необходимости служить площадками для лучников (см. п. 6 гл. 2). В обеих церквях подклеты усилены дополнительными перегородками.

Разница в количестве окон в барабанах не является определяющим фактором: в церкви Рождества Богородицы и в Троицком соборе в барабанах по 10 окон, в храмах Можайска, Каменского и Звенигорода – по 8. Никакой системы, как мы видим, здесь нет, т.е. этот фактор был связан с индивидуальными требованиями ктиторов и зодчих. Как мы отмечали в п. 8 гл. 1, то же самое относится и к форме порталов, архивольтов закомар и прочих гладкотесаных деталей.

Теперь посмотрим, что мы знаем о стеновой кладке Никольской церкви в Можайске.

Прежде

всего, фрагмент древней полубутовой кладки сохранился в подклете (рис. 50). Это

«получисто» обработанные белокаменные блоки средним размером 30 х

Рис. 50. Подклет Старо-Никольского собора. Фрагмент кладки XIV века.

Перейдем к археологическим данным. Раскопки В.В.Кавельмахера и А.А.Молчанова показали, что в 1849 году часть блоков, из которых был построен старый храм, была уложена во рвы внутри и вовне фундаментов нового собора. Всего исследователи обнаружили 68 лицевых фасадных блоков и 33 интерьерных311.

На фотографиях, приведенных в отчете В.В.Кавельмахера и А.А.Молчанова (рис. 51), мы видим, что из этих блоков около пяти – гладкотесаные, остальные относятся к «каменскому типу». О том, что найденные блоки обработаны по-разному, писали и исследователи, производившие раскопки312.

а

б

в

Рис. 51. Камни из раскопок В.В.Кавельмахера и А.А.Молчанова в Можайске.

Наличие в раскопах нескольких гладкотесаных блоков связано с тем, что в XVII–XVIII веках многочисленные чинки313 производились не кирпичом, а камнем, так как вокруг Можайска – колоссальные залежи белого камня314. О том, что в конце XVIII века собор был «сооружен весь из одного белого камня», говорили многие путешественники315. Если бы большинство чинок велось не камнем, а кирпичом, храм вряд ли выглядел бы цельнокаменным. И в журнальной заметке 1841 года, цитируемой Н.Н.Ворониным, смысловой акцент делался на том, что церковь была «замечательна тем, что складена была вся из белого камня; после французов (т.е. после войны 1812 года – прим. Н.Н.Воронина) ее поправляли и для поправок употребили кирпич»316.

Очень важным для нас является еще один факт, приводимый Н.Н.Ворониным: составителей ведомости по городу Можайску в 1775 году Старо-Никольский собор удивил своим «древним строением из дикаго камня»317 – вряд ли так стали бы говорить про храм, сложенный из гладкотесаных блоков. Ведь, например, в середине XIX века В.Доброхотов писал по поводу монастырской ограды в Боголюбове, что она «построена на месте древней, которой основание из камней белого, дикого и булыжного (курсив мой – С.З.) видно и доныне»318.

Согласно

результатам раскопок В.В.Кавельмахера и А.А.Молчанова, средний размер камней,

относящихся к храму XIV века – около 30 х

Археологические исследования можайского храма показали также, что «декор собора, в отличие от блоков рядовой кладки, отшлифовывался»320. То же самое имело место и в храмах Городни, Каменского и Городища.

И все сказанное в этом параграфе по поводу особенностей архитектурных форм, конструкции, декора и строительной техники позволяет нам с полным правом отнести Никольскую церковь в Можайске, церковь Рождества Богородицы в Городне и Никольскую церковь в Каменском к одному строительному периоду.

Таким образом, Никольская церковь в Можайске была построена не позднее первой трети XIV века.

Отметим, что Можайск, как и Коломна, – город, отвоеванный Юрием Даниловичем в самом начале его правления у соседнего княжества (только не Рязанского, а Смоленского). Соответственно, политическое и военно-стратегическое значение Можайска для московского князя было очень велико.

Поскольку Можайск располагался на «московском», а не на «смоленском» берегу реки Можайки, Юрию Даниловичу не потребовалось «дублировать» укрепления (как это пришлось сделать в Коломне, построив на «своем» берегу Городище). Но «отметить значение» Можайска каменным храмом, одновременно получив и несгораемую «главную башню» с подклетом (см. п. 6 гл. 2), было для князя весьма желательно.

В этом случае понятным и логичным является устройство в Никольской церкви Георгиевского придела: в отличие от Ивана, тезоименитыми святыми которого могли быть и Лествичник, и Предтеча, и Евангелист, у Юрия мог быть только один святой – Георгий Победоносец. Следовательно, вероятность того, что можайский храм построил именно Юрий Данилович, существенно повышается.

Никольская

церковь имеет очень высокий подклет (шелыги арок расположены на высоте

около

Это, конечно, лишь гипотеза, но она имеет еще одно подтверждение. Если храм ставили на подклет, не дождавшись усадки последнего, скорый приход храма в аварийное состояние был практически обеспечен (мы это видели на примере Благовещенской церкви в Москве – см. п. 6 гл. 1). А высокая и просторная Никольская церковь в Можайске простояла на очень высоком подклете более пятисот лет. Значит, временной промежуток между постройкой подклета и основного объема храма был достаточно большим, и мы вправе говорить именно о двух можайских храмах – верхнем и нижнем.

Нижний храм в Можайске мог изначально иметь статус «временного» (основной заботой московского князя в начале 1300-х годов все же была не западная, а южная граница, где шла борьба за Рязанское княжество – см. п. 5 гл. 2). Когда сверху был построен «полноценный» храм, столпы нижнего храма были усилены поперечными стенками, служба в нем (в отличие от нижнего храма в Городне) стала невозможной, и первый можайский храм обратился в подклет. Впрочем, поперечные стенки в нижнем храме могли быть возведены и несколько позже, т.е. некоторое время литургия могла вестись одновременно в обоих храмах.

Завершая рассмотрение можайского храма, мы можем с достаточной уверенностью утверждать, что постамент под его барабаном первоначально завершался кокошниками. Наличие последних предполагал еще А.И.Некрасов, говоря о трех поясах закомар321.

В.В.Кавельмахер

и А.А.Молчанов нашли при раскопках полку архивольта шириной

Мы же, учитывая сказанное в п. 8 гл. 3 по поводу верха церкви в Городне, можем полагать, что размеры и прогиб найденной полки архивольта (нечто среднее между порталом и закомарой) говорят о том, что это полка архивольта кокошника.

III

Мы видим, что к концу XIII – первой трети XIV века относится достаточно представительный круг памятников:

1. Церковь Бориса и Глеба в Ростове. 1287 год;

2. Спасо-Преображенский собор в Твери. 1285–1290 годы;

3. Церковь в Коломенском кремле, предшествовавшая Успенскому собору Дмитрия Донского. Конец 1290-х годов;

4. Нижний храм церкви Рождества Богородицы в Городне. 1290-е годы;

5. Нижний храм Никольской церкви (Старо-Никольского собора) в Можайске. Начало XIV века;

6. Церковь Иоанна Предтечи на Городище в Коломне. Начало XIV века, условно уточненная датировка – 1307–1308 годы;

7. Никольская церковь в селе Каменском. Не позднее 1325 года, условно уточненная датировка – 1309–1312 годы;

8. Верхний храм церкви Рождества Богородицы в Городне. Не позднее 1327 года;

9. Верхний храм Никольской церкви (Старо-Никольского собора) в Можайске. Первая четверть XIV века;

10. Собор Федоровского монастыря в Твери. 1323–1325 годы;

11. Церковь в Старице, предшествовавшая храмам рубежа XIV–XV веков, фрагменты которой во вторичном использовании были обнаружены Н.Н.Ворониным323;

12. Успенский собор в Москве. 1326–1327 годы;

13. Петроверигский придел Успенского собора в Москве. 1329 год;

14. Церковь-колокольня Иоанна Лествичника в Москве. 1329 год;

15. Собор Спаса на Бору в Москве. 1330 год;

16. Церковь Михаила Архангела (Архангельский собор) в Москве. 1333 год.

И все те храмы, о которых мы можем иметь хотя бы самое приблизительное суждение, построены в специфической технике «получистой» обработки белокаменной кладки с отдельными гладкотесаными деталями. Формы этих деталей различны, но эти различия не выходят за рамки индивидуальности мастеров и специфики требований ктиторов.

Следовательно, мы можем говорить не о случайных факторах, заставлявших тех или иных мастеров строить здания в той или иной строительной технике, а об эпохе в истории архитектуры Северо-Восточной Руси.

Исходя из специфических черт, присущих именно этой эпохе, назовем ее эпохой «амбициозной экономии». Поясним нашу формулировку.

Наверное, термин «эпоха экономии» не нуждается в подробных комментариях – экономический упадок после Батыева нашествия общеизвестен. Остановимся лишь на нескольких важных моментах, могущих наиболее полно охарактеризовать это положение.

К 1287 году со времен татаро-монгольского разорения прошло уже полвека. Но подъему экономики мешали, во-первых, тяжелейшие поборы со стороны татар, во-вторых, их непрекращающиеся набеги (обычно спровоцированные княжескими усобицами и поэтому имевшие вид «карательных походов»), и, в-третьих, борьба русских князей за «великокняжеские ярлыки». Последнее, в конечном итоге, выражалось в подкупе ханов, и на это тратились огромные средства.

Мы уже говорили в п. 11 гл. 2, что в Московском княжестве господствовал режим строжайшей экономии, приведший к тому, что в столице каменный Успенский собор был построен через много лет после стратегически важных каменных храмов в пограничных крепостях – Можайске, Городище и Каменском. По всей видимости, именно такая экономия позволила Юрию и Ивану Даниловичам накопить достаточно средств на то, чтобы «перекупить» ордынского хана и утвердить в качестве великокняжеского стола Москву.

Но и Тверь, по всей видимости, не была намного богаче – иначе бы она не выпустила в 1318 году из рук «великокняжеский ярлык». Отметим, что Юрий Данилович был племянником убитого в Орде Михаила Ярославича Тверского324 – а ханы тоже учитывали «лествицу», давая «ярлыки». Значит, хан получил от Юрия Даниловича очень большие деньги – такие, каких не могла заплатить Тверь.

Таким образом, средств на каменное строительство и у московских, и у тверских, а тем более у ростовских и рязанских князей было катастрофически мало. А гладкое обтесывание камня являлось одной из наиболее трудоемких составляющих строительных работ. В соответствии с расчетами трудоемкости возведения церкви Покрова на Нерли, сделанными Н.Н.Ворониным, ломка белого камня занимала 335 человеко-дней, обработка «получисто» – 2225, а обработка «начисто» – 1318325.

Следовательно, экономия на «чистой» обтеске камня для белокаменного строительства конца XIII – первой трети XIV века имеет абсолютно логичное обоснование.

IV

Но почему мы назвали эту эпоху «амбициозной»?

Потому

что, несмотря на необходимость строжайшей экономии средств, строительство все

же велось из белого камня, а не в гораздо более дешевых техниках – «opus

mixtum» (смешанной) или из плинфы. Даже бутовая церковь Бориса и Глеба в

Ростове была облицована постелистыми блоками пористого известняка326.

По всей видимости, этот известняк относится к верхнему отделу каменноугольной

системы, т.е. он более «молодой», чем мячковский. Но все равно это камень,

требовавший трудоемкой добычи и обтески. Еще более трудоемкой была его доставка

к месту строительства – расстояние до Ростова от ближайших каменоломен в

районе Коврова, где были выходы низкокачественного камня327,

составляет около

В среднем белокаменное строительство конца XIII – первой трети XIV века в любой технике (бутовой с облицовкой из низкокачественного известняка или полубутовой с применением мячковского белого камня) оказывалось вдвое дороже аналогичного кирпичного строительства (расчет приведен в Приложении 2). Даже строительство церквей в Каменском, в Можайске и на Городище (где каменоломни расположены настолько близко, что мы можем пренебречь транспортной составляющей) оказывалось дороже аналогичного кирпичного строительства (см. п. 8 Приложения 2).

Отметим, что трудоемкость домонгольского владимиро-суздальского строительства в «гладкой» белокаменной технике превышала трудоемкость кирпичного в 10 раз328. Но в Западной Европе строительным материалом, выражавшим государственную мощь и иедологию, в X–XIV веках был именно камень, и в середине XII века в Суздальской земле переход от мономаховой кирпичной техники к несравненно более затратному белокаменному строительству произошел под влиянием «Священной Римской империи»329.

Оказавшись после Батыева нашествия «улусом» Орды, Русь перестала рассматриваться европейскими дворами как равноправный партнер330, что никак не могло устраивать великих князей – прямых потомков таких монархов мирового масштаба, как Ярослав Мудрый, Всеволод Ярославич и Владимир Мономах.

Византия после разгрома в 1204 году не являла собой сколь-нибудь значимой силы на политической арене (так, в 1371 году император Иоанн Палеолог был арестован во Франции за неуплату личных долгов венецианским купцам331). Значит, все надежды на возвращение Руси в «мировое цивилизованное сообщество» были связаны только с Западной Европой.

Белокаменные храмы были одним из важнейших элементов государственной идеологии Владимиро-Суздальского княжества при Юрии Долгоруком и его ближайших потомках332, и в XIII–XIV веках отказ от романско-готической техники строительства означал бы окончательную «потерю лица» перед «Священной Римской Империей» и другими европейскими государствами333.

А в романике и готике мы часто видим подобную кладку стен из камня, отесанного «получисто» (рис. 52, 53 и 54). Общая «аккуратность» внешнего вида в этом случае достигалась гладкотесаными порталами, цоколями, оконными проемами и элементами скульптурного декора – и то же самое мы наблюдаем в архитектуре Северо-Восточной Руси конца XIII – первой трети XIV века. Во многом сходна и пластика гладкотесаных деталей архитектурного декора храмов Руси и Западной Европы.

Рис. 52. Стена северного нефа собора в Шпейере (Шпайере), XI век.

Рис. 53. Северная стена и окно доминиканского аббатства в Вормсе (XI–XIII века).

Рис. 54. Церковь св. Ульриха в Регенсбурге (XIII век).

И многочисленные западноевропейские аналоги говорят о том, что в грубой каменной кладке не было ничего постыдного и вредного для амбиций русских князей. Для раннего послемонгольского зодчества Северо-Восточной Руси это был именно архитектурный стиль – гораздо более экономный, чем «вылизанный» домонгольский, но вполне соответствующий грубоватым вкусам своего жестокого времени.

В связи с этим отметим маловероятность того, что храмы этой эпохи были оштукатурены снаружи (внутри, скорее всего, штукатурка была – иначе было бы невозможно расписывать стены и своды). Если мы говорим о «бутовом» периоде (в частности, о церкви Бориса и Глеба 1287 года), то в случае наружного оштукатуривания теряла смысл облицовка стен плитами известняка. А в более позднем периоде («получисто» обработанной полубутовой кладки) в этом случае теряло смысл само строительство из белого камня: гораздо проще и дешевле было бы строить из плинфы или в технике «opus mixtum», а потом штукатурить (как минимум, белить). А белый камень – более дорогой, но зато «европейский» материал – вряд ли скрывали под штукатуркой или побелкой.

В связи с этим вызывает сожаление густая побелка церкви Рождества Богородицы в Городне (рис. 43). Такой способ обработки стен обеспечивает хорошую сохранность постройки (в отсутствие более современных средств консервации), но он нивелирует особенности кладки и визуально превращает великолепный храм конца XIII–начала XIV века во второстепенную постройку более позднего времени.

Впрочем, эта ситуация (побелка как единственный доступный способ консервации кладки белокаменных храмов), похоже, становится повсеместной: регулярной побелке подвергается Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры, а летом 2003 года был очень густо побелен Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского.

V

Наше исследование было бы неполным, если бы мы не коснулись вопроса о мастерах, строивших в конце XIII – первой трети XIV века храмы Северо-Восточной Руси. Были ли мастера исключительно местными? Или все же у ростовских, рязанских, тверских и московских князей работали «пришлые» зодчие, а то и «странствующие» строительные артели?

Сразу скажем, что вопрос о приходе откуда-либо мастеров может быть актуальным лишь в отношении 1285–1287 годов, когда впервые после Батыева нашествия началось каменное строительство. В дальнейшем мы видим поступательное и стабильное совершенствование строительной техники: церковь Бориса и Глеба в Ростове – нижние храмы в Городне и Можайске – церковь на Городище – церковь в Каменском – верхние храмы в Городне и Можайске – московские храмы Ивана Калиты.

Следовательно, зодчие и наиболее квалифицированные мастера ездили (добровольно или принудительно, под своим именем или под видом странствующих монахов) по различным княжествам Северо-Восточной Руси, строили храмы, обменивались опытом с коллегами, – в общем, имел место обычный процесс становления архитектурного стиля.

Отметим, что стиль эпохи «амбициозной экономии» существенно отличается от псковского и новгородского. По всей видимости, здесь давали о себе знать имперские амбиции князей Северо-Восточной Руси, не позволявшие отходить от строительной техники домонгольского Владимиро-Суздальского княжества в сторону экономной, практичной, но «купеческой» архитектуры Северо-Запада. Ведь даже возведенная «по-псковски»357 бутовая церковь Бориса и Глеба была облицована белокаменными плитами, т.е. ее внешний вид мало отличался от более поздних полубутовых храмов Москвы и Твери.

В связи с этим, основываясь на общих принципах преимущественного использования местных строительных кадров336, мы поставим под сомнение предполагаемый О.М.Иоаннисяном и его коллегами337 приход в 1285–1287 годах в Северо-Восточную Русь мастеров из Пскова. Вряд ли псковские мастера стали бы облицовывать церковь Бориса и Глеба белым камнем – такая «расточительность» для Северо-Западной Руси абсолютно нехарактерна. А если предположить, что псковичи выполняли задание князя – строить «по-европейски», – то это задание могли выполнить и местные мастера, в общих чертах знакомые с псковской строительной техникой и обогатившие ее уникальным техническим приемом – тонкой белокаменной облицовкой бутовой кладки, позволяющей достичь «полубутового» внешнего вида при существенно меньших затратах.

А мастера во всех крупных городах Северо-Восточной Руси в 1280-х годах были, и мы вправе это утверждать со значительной степенью уверенности, так как имеем ряд летописных свидетельств о ремонтах храмов в середине XIII века338.

Значит, приход в 1280-х годах мастеров из Пскова и работа в это время местных строительных кадров – события, как минимум, равновозможные. Впрочем, и невзаимоисключающие: например, местными строителями мог руководить зодчий-пскович.

Приход мастеров из враждебных княжеств – Литвы, Галича или Волыни – в любом случае маловероятен: границы охранялись, и переход к противнику такого ценного «товара», как мастера339, должен был беспощадно пресекаться340.

Столь же маловероятен и приход мастеров из южнославянских стран – Болгарии, Македонии или Сербии. Это было, в принципе, возможно при Дмитрии Донском341, но в конце XIII–начале XIV века обстановка на Руси была настолько нестабильной, что мастера могли бы принять приглашение лишь за очень высокую плату. Но эпоха «амбициозной экономии» не позволяла тратить на строительство значительные дополнительные средства.

Известно, что вместе с митрополитом Феогностом в Москву пришли иконописцы342. Но к 1328 году Тверь уже была разгромлена и, следовательно, обстановка в Северо-Восточной Руси стабилизировалась. В отношении конца XIII века мы о какой-либо стабильности говорить не можем.

К тому же прямая дорога балканских мастеров на Русь была перекрыта враждебными государствами – Польшей и Литвой, а «кружной путь» – морями в Новгород – был по меркам XIII–XIV веков очень далеким и, соответственно, стоил слишком дорого.

Таким образом, сходство конструктивной схемы с угловыми пристенными опорами и кладки ряда южнославянских и русских храмов343 говорит лишь о том, что в южнославянских княжествах были свои эпохи «амбициозной экономии», продиктованные желанием строить «по-европейски».

Мастера и из южнославянских княжеств, и из Северо-Восточной Руси могли даже ездить на обучение и стажировку в Западную Европу344 (прямой путь из Москвы и Твери в Европу через Новгород и северогерманские города никогда не пресекался). Так же – через Западную Европу – мог происходить и обмен опытом между Северо-Восточной Русью и Балканами.

Таким образом, близость архитектурного стиля южных и северо-восточных славянских княжеств конца XIII – начала XIV века имеет абсолютно удовлетворительное объяснение – общие истоки.

VI

В любом случае, каким бы ни было соотношение местных и «пришлых» строительных кадров, как бы ни шел обмен опытом между зодчими разных городов и княжеств, все равно в Северо-Восточной Руси конца XIII – первой трети XIV века мы видим нормальный, закономерный процесс формирования уникального архитектурного стиля.

Н.Н.Воронин отмечал, что еще с «дореволюционных времен» существует стереотипный взгляд на историю русского зодчества этого времени как на пору глубокого упадка и регресса, вызванных монгольским разгромом345. Но, убедительно доказав неправомерность такого стереотипа, исследователь выдвинул в качестве альтернативной версии «болезнь роста»346, то есть фактически признал тот же упадок зодчества, только «прогрессивный».

Но на самом деле вряд ли вообще возможно говорить об упадке, а тем более о «варварстве»347 раннего послемонгольского зодчества Ростова, Твери, Рязани и Москвы. Сознательная экономия (не только денег, но и времени) и упадок – отнюдь не одно и то же. Иначе бы русские мастера конца XIII – первой трети XIV века разучились делать и гладкотесаные порталы, и тонкие архивольты, и орнаментальные пояса.

У нас нет никаких поводов говорить и о «грубости» пластики послемонгольского скульптурного декора по сравнению с домонгольским. Сравнительный анализ, проведенный автором этой книги в отношении орнамента на стенах Георгиевского собора в Юрьеве-Польском и фрагментов орнамента раннемосковских храмов, хранящихся в лапидарии Московского кремля, не показал никакой значимой разницы в «тонкости» их исполнения. Все размеры основных элементов этих орнаментов очень близки (рис. 56). Послемонгольский декор выполнен более экономно с «количественной» точки зрения, но качество его тески не ниже, а то и выше, чем у домонгольских аналогов. Отметим, что пластика послемонгольского орнамента уже более близка к Ренессансу, чем к готике.

Рис. 55. Одиночные плиты с зооморфными рельефами на стене южного нефа собора в Шпейере.

Рис. 56. Домонгольский орнаментальный декор на Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском (в центре) и фрагменты послемонгольского орнаментального декора из лапидария Московского кремля (справа и слева), приведенные к единому масштабу.

Не удается увидеть никакой «грубости» и в барельефе с «Городищенской» церкви в Коломне (рис. 14). Зооморфное изображение на нем исполнено очень динамично, мускулатура животного изображена великолепно, с глубоким знанием анатомии. Взаимоувязанные линии изгиба спины, грудной клетки, живота, шеи, хвоста создают впечатление цельности пластической идеи и композиции. В п. 4 гл. 1 мы уже приводили домонгольские аналоги этого изображения (рис. 16, 17 и 18) и можем с уверенностью сказать: коломенский барельеф начала XIV века выполнен не менее, а возможно, и более профессионально.

Мы не вправе говорить и о «скудости» зооморфного декора «Городищенской» церкви: например, на императорском соборе в Шпейере (это традиционное написание; более современное – Шпайер) крайне немногочисленные зооморфные барельефы расположены абсолютно бессистемно и фрагментарно (рис. 55).

Необходимо отметить, что высокий уровень мастерства русских зодчих этой эпохи подтверждается и устройством конических переходов от подпружных арок к барабанам в церквях Городни, Каменского и Можайска.

Н.Н.Воронин писал, что «подобная оригинальная конструкция сообщала впечатление высоты внутреннему пространству храмов»348. Если бы это конструктивное решение применялось на Руси более широко, такая «эстетическая» мотивация была бы приемлемой. Но в данном случае предпочтительным видится иное объяснение.

Принципы готики диктовали доминирование внутреннего пространства. Поскольку отойти от православной крестовокупольной схемы мастера не имели права, их следование основным готическим принципам выражалось в максимально возможном увеличении размеров подкупольных квадратов.

Но, с другой стороны, зодчие понимали, что при использовании малоопытных строительных кадров необходим повышенный запас прочности храмов, а перекрытие больших подкупольных пространств делало белокаменные барабаны слишком тяжелыми349.

Эта проблема была успешно решена именно при помощи конических переходов: они сужали и, соответственно, облегчали барабаны. Следовательно, при том же подкупольном пространстве запас прочности храмов существенно повышался.

VII

Не является признаком «вырождения» мастеров и исчезновение в послемонгольское время с храмов Северо-Восточной Руси зооантропоморфного скульптурного декора.

Этот вопрос достаточно подробно рассматривался автором в книге «Юрий Долгорукий и древнерусское белокаменное зодчество»350. Но в то время автор еще не располагал достаточно убедительными доказательствами отнесения «Городищенской» церкви в Коломне (и, соответственно, зооморфного барельефа на ней) к началу XIV века и говорил о том, что в раннее послемонгольское время такой декор на русских храмах существовал, лишь в предположительной форме. Думается, будет полезным еще раз рассмотреть вопрос исчезновения зооантропоморфного декора с храмов Северо-Восточной Руси в первой половине XIV века.

Для целей нашего исследования достаточно будет принять разделение скульптурного декора на два типа:

– декор орнаментального типа – городчатый пояс, аркатурный пояс, орнаментированные карнизы и любой другой декор, кроме относимого к зооантропоморфному типу. В частности, растительный орнамент послемонгольского времени мы относим к орнаментальному типу декора;

– декор зооантропоморфного типа – все перечисленное для декора орнаментального типа, плюс любые зооморфные и антропоморфные барельефы, горельефы и объемные скульптуры из белого камня.

Как известно, высшей точкой развития домонгольского зооантропоморфного скульптурного декора был Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. На основании нашей датировки «Городищенской» церкви в Коломне началом XIV века мы можем говорить и о том, что в той или иной форме декор зооантропоморфного типа в конце XIII – начале XIV века на храмах Северо-Восточной Руси еще присутствовал.

Наверное, на сегодняшний день нельзя считать вполне доказанным то, что на московском Успенском соборе 1326–1327 годов был только декор орнаментального типа. Но через четыре года была построена церковь Спаса на Бору, и там декор был орнаментальным с гораздо большей степенью вероятности351.

И в дальнейшем мы зооантропоморфного декора нигде на храмах не встречаем вплоть до времен Ивана III, когда на Спасских воротах Кремля в 1464 году была поставлена резная статуя Георгия Победоносца352, которую, впрочем, можно лишь весьма условно назвать «зооантропоморфным декором». К такому декору не могут быть отнесены и немногочисленные резные распятия конца XIV–начала XV веков353. А относительно статуи Николы Можайского вообще неизвестно, была ли она в XIV–XV веках установлена в каком-либо храме354.

Таким образом, мы вправе говорить именно об исчезновении зооантропоморфных мотивов декора храмов Северо-Восточной Руси в первой трети XIV века, и это представляет немалый интерес для нашего исследования. Попытаемся ответить на этот вопрос, используя принципы историко-мотивационного моделирования.

Прежде всего заметим, что «вырождение» мастеров в результате монгольского нашествия и последующей разрухи не может являться убедительным объяснением исчезновения зооантропоморфного декора в начале XIV века, так как искусство невозможно ни «вырезать», ни «уморить». Автору приходилось об этом говорить в связи со взятием варварами Рима в V веке355, приходится говорить и сейчас.

Как мы видели в п. 6 этой главы, Батыево нашествие не привело даже к «огрублению» техники послемонгольского скульптурного декора по сравнению с домонгольским. Нам не удалось увидеть никакой «грубости» ни на барельефе из «Городищенской» церкви в Коломне, ни на фрагментах орнаментального декора московских храмов начала XIV века.

Политическую сторону вопроса мы рассмотрели в п. 4 этой главы и увидели: культурная ориентация Руси на Европу после монгольской оккупации не только не ослабла, но стала еще более актуальной, чем в середине XII века, когда при Андрее Боголюбском под непосредственным влиянием «Священной Римской империи» в Северо-Восточной Руси появился зооантропоморфный декор356.

В XIV веке в Западной Европе имел место небывалый расцвет готического декора. Храмы с архитектурными элементами готики в это время строили и на Руси, причем наивысшего развития русская «дошатровая» готика достигла в Троице-Сергиевом и Спасо-Андрониковом монастырях357 – следовательно, к византийским архитектурным формам и кирпичной строительной технике не пыталась вернуться даже православная церковь.

А вот западноевропейский романско-готический декор, который мы видели на домонгольских владимиро-суздальских храмах, исчез.

Если допустить, что имели место какие-либо объективные причины его исчезновения (общие закономерности культурного развития, изменение художественного вкуса), то полностью и повсеместно пропасть за такой короткий срок – в течение 1310–1320-х годов – зооантропоморфный декор не мог.

Значит, надо искать субъективную причину, а ею могло быть только принципиальное решение на государственном уровне, которого мастера не смогли ослушаться – ведь речь шла не о станковой, а о монументальной скульптуре.

Иными словами, в начале XIV века в Северо-Восточной Руси мог иметь место запрет на зооантропоморфный декор. Давайте попытаемся понять, почему.

VIII

С советских времен искусствознание и история архитектуры склонны интерпретировать образы церковного искусства и храмовой архитектуры в соответствии со стилевым генезисом, художественным вкусом, экономикой, политикой и множеством прочих факторов, кроме одного: прямого и непосредственного влияния самой церкви в лице иерархов всех уровней.

А ведь в XIV веке церковь уже существовала около тысячи трехсот лет. Если считать от V века, когда она превратилась в замкнутую иерархическую систему с устоявшейся догматической базой и жестко регламентированными обрядами, то получается около девятисот лет – тоже немалый срок. И если в III–IV веках служба могла происходить в любых зданиях (в том числе и катакомбах), то в XIV веке архитектурно-стилевые особенности храмов уже были и для православной, и для католической церкви не менее важной частью «обрядовых и канонических истин»358 чем, например, форма и цвет священнических облачений.

И для изучения вопроса исчезновения зооантропоморфного декора с храмов Северо-Восточной Руси в первой трети XIV века крайне важно то, что сам факт наличия такого декора на храмах выходит за рамки простого архитектурного украшения и вторгается в область церковной догматики, причем во многовековой «камень преткновения» – Вторую Священную заповедь: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им...» (Исх. 20:4).

Наверное, не стоит подробно рассматривать историю иконоборчества – эти вопросы получили более чем достаточное освещение в литературе, в том числе и в богословских исследованиях автора этой книги359. Для нас сейчас важно то, что даже после победы иконопочитания, «узаконенной» Седьмым Вселенским собором 787 года, Запад и Восток (точнее, римские папы и византийские патриархи) по ряду вопросов почитания изображений к единому мнению не пришли, более того – эти расхождения стали одним из базовых элементов начинавшегося в VIII веке многовекового процесса разделения церквей, завершившегося «схизмой» 1054 года360.

Формальная сторона проблемы достаточно сложна, запутана и обросла множеством легенд.

«Иконоборческий» собор 754 года проходил без представителей римского папы – папство было последовательным и непримиримым противником иконоборчества.

«Иконопочитательский» собор 787 года проводился в Никее во время фактического разрыва отношений Рима и Константинополя, и получилось, что на соборе присутствовали всего два папских легата, причем их легитимность в будущем постоянно ставилась под сомнение. Впрочем, папа Адриан I признал решения Собора, что и позволило объявить его Вселенским361. В 794 году Карл Великий созвал во Франкфурте свой собор, который определил нейтральное отношение к любым изображениям362.

Но изображение изображению рознь. Не зря в Византии VIII века движение называлось «иконоборческим» – весь гнев иконоборцев был направлен против икон, а устойчивых традиций скульптурного декора храмов на Востоке никогда не было.

Так и получилось, что в «иконопочитательском» постановлении Седьмого Вселенского собора363 осталась «лакуна» – скульптурные изображения. Следовательно, общие анафематствования «иконоборческих» соборов, основанные на Второй Священной заповеди, для скульптуры так никогда и не были отменены. Во всяком случае, на «вселенском» уровне.

Это создало в отношении скульптуры амбивалентную догматическую ситуацию, дававшую (и до сих пор дающую) православной церкви возможность и разрешать, и запрещать зооантропоморфный скульптурный декор по своему усмотрению.

Византийская церковная традиция стабильно склонялась к запрету зооантропоморфного декора на храмах. Именно византийская. Примеры скульптурного декора в Афинском соборе и в Софии Константинопольской364 здесь неуместны – они относятся к VI веку, когда Константинополь был столицей не Византийской, а Римской империи. Юстиниан, как известно, восстановил империю почти в прежних границах, полностью уничтожив остготов и вандалов. Неудивительно, что западная (римская) традиция скульптурного декора храмов в условиях единства государства и церкви проникала и на Восток, с времен первых «отцов-пустынников» более склонный к внешнему аскетизму.

К тому же до обострения иконоборчеством проблемы соблюдения Второй Священной заповеди вопросы допустимости скульптурных изображений (как и иконописи) вообще не ставились365.

После иконоборческих восстаний в Византии исчезла круглая скульптура366. Внутри храмов оставались резные иконы367, но мы не вправе отнести их к скульптурному декору, прежде всего «обязанному» быть на фасадах храмов.

В принципе, мы очень мало знаем о византийских фасадах и, следовательно, на них могли находиться и резные иконы368. Но все же относить резные иконы к зооантропоморфному декору вряд ли возможно. Да и в любом случае можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство резных византийских украшений не относится к тому романско-готическому стилю, который мы видим на храмах и Западной Европы, и домонгольской Владимиро-Суздальской земли.

История Русской православной церкви знает периоды и расцвета храмовой скульптуры, и запрещения «идолищ». Например, Большой Московский собор 1666 года постановил, что в храмах резными могут быть только распятия370. В 1722 году Синод запретил «иметь в церквах иконы резные или истесанные, издолбленные, изваянные» и повелел «привесов к образам и всякой кузни не привешивать». В 1832 году имел место полный запрет Синода на храмовую скульптуру (впрочем, так и не начавший повсеместно выполняться)371.

А в католических странах Запада, как известно, скульптурный декор никогда не исчезал, хотя голоса против него раздавались не только во времена Реформации, но и в Средние века. Например, Бернар Клервоский в 1124 году писал: «Что делают смешные чудовища в галереях, перед глазами братьев, занятых чтением?.. Здесь можно увидеть несколько тел с одной головой или несколько голов на одном теле. Здесь можно увидеть четвероногого урода с хвостом как у змеи, там изображена рыба с головой четвероногого. Можно увидеть животное, спереди напоминающее лошадь, а сзади – козу, и рогатое животное, задняя часть которого напоминает лошадь. Короче говоря, со всех сторон такое разнообразие и богатство форм, что забавнее изучать целый день этот пестрый мир скульптур, чем думать о Божьих заповедях»372.

Все вышесказанное и определило сложность и уникальность ситуации с запрещением скульптурного зооантропоморфного декора с храмов Северо-Восточной Руси в начале XIV века.

В это время Византия, несмотря на восстановление политической независимости при первых Палеологах, была крайне ослаблена и решала исключительно проблемы собственного выживания. Следовательно, корни запрета на зооантропоморфный скульптурный декор надо искать не во влиянии Византийской империи или константинопольского патриарха, а в ситуации внутри самого Московского княжества.

IX

А в Москву в 1325 году к «доброму и богомольному» (по выражению И.Е.Забелина373) Ивану Даниловичу перенес свою кафедру митрополит Петр.

Естественно, решение о переносе кафедры не принимается в течение месяца–двух. Петр переехал в Москву существенно ранее 1325 года374, то есть не к Ивану Калите (чьи «доброта и богомольность», впрочем, тоже весьма сомнительны375), а к Юрию Даниловичу.

А старший брат Калиты, по словам Н.М.Карамзина, «по качествам черной души своей заслуживал всеобщую ненависть, и едва утвердясь на престоле наследственном, гнусным делом изъявил презрение к святейшим законам человечества»376 – речь идет о казни Константина Рязанского. Позднее Юрий Данилович неоднократно приводил на Русь татар, разорявших целые княжества377, преуспевал в интригах при дворе хана Узбека378 и стал инициатором и соучастником убийства в Орде в 1318 году своего главного соперника, Михаила Ярославича Тверского379.

Последний вскоре получил от православной церкви титул св. мученика. Значит, погубившего его Юрия Даниловича церковь, по идее, должна была бы проклинать наравне со Святополком Окаянным. Но митрополит Петр, еще в 1313 году ездивший с будущим св. мучеником Михаилом в Орду, в начале двадцатых годов переехал к его убийце.

Эта ситуация видится абсолютно уникальной и по причине того, что в Москве в это время не было ни одного каменного храма и, как мы говорили в п. 11 гл. 2, в качестве кафедрального собора русской митрополии приходилось использовать деревянную церковь.

Можно себе представить, каких усилий стоило князьям Юрию и Ивану убедить Петра перенести кафедру. Наверняка митрополит был и «финансово заинтересован», но вряд ли дело было только в этом. Важна была и внешняя сторона – создание в Москве атмосферы «истинного православия» (как минимум, видимости такой атмосферы). И это московским князьям вполне удалось – ведь и преемник умершего в 1326 году Петра, грек Феогност, в 1328 году тоже приехал именно в Москву.

Действий московских князей по созданию такой атмосферы мы можем назвать достаточно много:

– во-первых, это имена, даваемые княжеским детям. Рязанские князья в XIV веке все еще давали сыновьям преимущественно языческие имена (Олег, Владимир, Ярослав и др.), тверские князья – преимущественно христианские, но с «воинским уклоном» (Михаил, Александр, Дмитрий), а дети и внуки Даниила Московского носили преимущественно «церковные» имена380;

– во-вторых, это появление богословских преамбул и формулировок в жалованных, духовных и договорных грамотах381;

– в-третьих, это «калита» – дорожная сума для раздачи милостыни, которую постоянно носил с собой Иван Данилович и которая, по всей видимости, и дала ему прозвище382;

– в-четвертых, это отказ от ряда языческих обрядов383;

– в-пятых, это предоставление митрополитам режима «наибольшего благоприятствования» и отсутствие любых попыток давления на церковь384.

– в-шестых, это учреждение «домового» монастыря – Спаса на Бору, что не могло не наложить определенный отпечаток на атмосферу великокняжеского двора385.

– в-седьмых (что наиболее важно для нашего исследования), это запрет на «католический» зооантропоморфный декор.

Вряд ли митрополит Петр, будучи родом из «европеизированной» Галицко-Волынской земли, был искренним противником романско-готического зооантропоморфного скульптурного декора. Но либо он, либо Феогност могли прямо или косвенно высказать неудовольствие по поводу «бесовства» на стенах домонгольских владимиро-суздальских храмов, и Даниловичи, естественно, не рискнули воспроизводить такой декор в Москве. Слишком многое в княжеской политике зависело от того, откуда будут назначаться все российские епископы, и такая «перестраховка» со стороны князей была вполне закономерной.

И только при Иване III, в условиях его неоспоримой великокняжеской власти, на храмах опять стало появляться некое подобие зооантропоморфного скульптурного декора – как минимум, объемные резные иконы.

Приведем в качестве подтверждения нашего видения ситуации такой пример: орнаментальный декор, аналогичный послемонгольскому, мы видели еще на Георгиевском соборе Юрьева-Польского в начале XIII века (рис. 56). Но вместе с орнаментами на Георгиевском соборе присутствовали изображения людей и животных, и поэтому в целом такой декор мы относим к зооантропоморфному типу. А в 1320-х годах изображения людей и животных исчезли, а орнамент остался – к нему церковь «догматических претензий» иметь не могла.

В этом плане весьма показательно то, что В.Д.Ермолин, восстанавливая Георгиевский собор в 1471 году, не положил ни одного камня с зооантропоморфным декором в алтарные апсиды. О том, что до разрушения храма такой декор на апсидах был (хотя бы в базах колонок аркатурно-колончатого пояса), говорят аналогии и с другими стенами Георгиевского собора411, и с Дмитриевским собором, и с церковью Покрова на Нерли.

В начале XIV века, как мы видели, зооантропоморфный декор был прямо или косвенно запрещен, но в 1470-х уже шел процесс его постепенной «легализации», в Россию уже была привезена статуя Николы Можайского387, в Московском кремле уже была установлена объемная резная икона св. Георгия. И все же, видимо, имел место некий компромисс В.Д.Ермолина с местными церковными властями: поскольку сам великий князь повелел «собрать все как прежде»388, последние согласились на восстановление «исторического облика» собора вместе с «идолами», но «святое» – алтари – отстояли.

Завершая тему скульптурного декора храмов, скажем следующее: глядя на расцвет «русской готики» в архитектурных формах храмов XV–XVI веков (соборы Троице-Сергиева и Андроникова монастырей, шатровое зодчество), можно только предполагать, каких шедевров монументальной скульптуры мы лишились из-за запрета на «европейский» декор в начале XIV века.

Но ни о каком «вырождении» мастеров после Батыева нашествия, ни о каком «упадке» и «варварстве» ранней послемонгольской архитектуры Северо-Восточной Руси мы говорить не вправе.

X

В связи со всем вышесказанным мы вправе предположить, что к архитектурному стилю «амбициозной экономии» относился и Спасо-Преображенский собор в Твери (1285–1290 годы). Возможно, кладка собора была бутовой, а ее «полубутовый» внешний вид достигался посредством облицовки плитами белого камня (по аналогии с Борисоглебской церковью в Ростове). Весьма вероятно, что на храме еще был скульптурный декор зооантропоморфного типа, как и предполагал Н.Н.Воронин389.

О размерах первого кафедрального собора Твери мы, к сожалению, пока можем лишь строить гипотезы.

Так, Н.Н.Воронин на основании сохранившегося описания не дошедшей до нас иконы полагал, что Спасский собор был семиглавым и шестистолпным390. Но семиглавый собор – беспрецедентное явление в зодчестве Северо-Восточной Руси XII–XV веков. Скорее всего, эти главы были изображены иконописцем произвольно. К тому же сам исследователь отмечал «позлащение верха» (т.е. одной главы) собора в 1399 году391.

Основываясь

на отсутствии каких-либо серьезных аварий при строительстве Спасского собора,

мы можем предположить, что его размеры не превышали неоднократно упоминавшийся

в нашем исследовании «предел надежности» белокаменного крестовокупольного

зодчества (внутреннее пространство основного объема – до

Есть и еще одно соображение. Первые кафедральные соборы в той или иной епархии со времен «Десятинной» церкви посвящались преимущественно Успению Богородицы либо Софии – Премудрости Божьей (культ которой был тесно связан с культом Богородицы392). Были и обратные ситуации – возведение храмов Успения в расчете на будущее образование епархий (как во Владимире и Смоленске).

Но в Твери в конце XIII века епархия уже была393. Прецедент возведения первого большого епархиального храма в честь Преображения Спаса имел место только в 1036 году в Чернигове. Но, во-первых, у нас нет стопроцентной уверенности в существовании в начале XI века Черниговской епархии, и, во-вторых, маловероятно, что тверичи могли при посвящении своего кафедрального престола последовать примеру 250-летней давности.

И это позволяет нам предположить следующее: в Твери небольшой Спасский собор был построен как «временно кафедральный», а в ближайшем будущем предполагалось возвести неподалеку большой Успенский. Но этим планам не довелось осуществиться: в 1327 году Тверь была разгромлена.

Схожая

ситуация имела место в 1152 году в Переславле-Залесском: по всей видимости,

Юрий Долгорукий строил там свою будущую столицу (об этом говорит огромная

протяженность валов –

Следовательно, мы вправе полагать, что Спасо-Преображенский собор в Твери был одноглавым, четырехстолпным и имел весьма скромные размеры – возможно, был даже меньше московского Успенского собора 1326–1327 годов.

Историческая судьба тверского храма подтверждает то, что его размеры не превышали «предел надежности»: только через сто лет собору потребовалось поновление, а в аварийное состояние он пришел после опустошительного пожара 1616 года, т.е. через 326 лет после постройки394.

XI

Про первый кафедральный собор Москвы – Успенский, построенный в 1326–1327 годах – мы уже знаем достаточно для того, чтобы сделать попытку его реконструкции.

Ранее такую попытку предпринял Н.Н.Воронин (рис. 57), и его реконструкцию мы положили в основу нашей (представленной на рис. 58), так как исследователю удалось точно определить план храма (см. п. 2 гл. 2). Нет никаких оснований и для пересмотра предложенной формы позакомарного покрытия собора. Видится абсолютно справедливой реконструкция Н.Н.Ворониным цоколя, закомар и орнаментальных поясов (напомним, что килевидные закомары и орнаментальные пояса присутствовали на Никольской церкви в Можайске – см. п. 2 этой главы).

Рис. 57. Успенский собор 1326–1327 годов в Москве. Реконструкция Н.Н.Воронина.

Рис. 58. Успенский собор 1326–1327 годов в Москве. Реконструкция автора.

Г.К.Вагнер полагал, что на Успенском соборе Калиты мог быть аркатурно-колончатый пояс395, но свою позицию исследователь основывал на том, что фрагмент такого пояса был найден в соборе Фиораванти в «третьем» использовании. Конечно, отличить «третье» использование от вторичного в ряде случаев возможно, но вероятность ошибки весьма велика (тем более учитывая прочие ошибки В.И.Федорова и Н.С.Шеляпиной, проводивших раскопки в Кремле в 1960–1970-х годах – см. п. 1 гл. 2). А размеры найденного фрагмента более соответствуют огромному собору Мышкина и Кривцова, чем небольшому храму Калиты. Следовательно, мы не имеем повода ставить под сомнение позицию Н.Н.Воронина в плане наличия между первым и вторым ярусами Успенского собора 1326–1327 годов только орнаментальных поясов.

Каковы же основные отличия нашей реконструкции?

Схематично воспроизведена грубая белокаменная кладка, характерная для эпохи «амбициозной экономии», Размеры блоков, из которых сложены барабан и постамент, меньше, чем блоков четверика, кладка барабана и постамента еще менее регулярна, чем кладка четверика (как в Никольской церкви села Каменского).

Грубые и неровные лопатки (как на верхнем храме в Городне) выгодно оттеняют гладкотесаные профилированные пилястры (фрагменты которых, вероятно, хранятся в лапидарии Московского кремля396). Карниз, «отсекающий» закомары от прясел стен, мы в реконструкции не предусматриваем, т. к. несколько ниже стены уже пересечены орнаментальными поясами.

Пропорции четверика приближены не к гипотетической реконструкции собора Юрьева-Польского, предложенной Н.Н.Ворониным и Г.К.Вагнером397, а к храмам в Можайске и Городне.

По сравнению с реконструкцией Н.Н.Воронина принципиально изменен верх Успенского собора. Мы однозначно отказались от трехлопастных фасадных арок на постаменте под барабаном (такие арки не имеют аналогов в Северо-Восточной Руси) и по аналогии с храмами в Можайске и Городне ввели в реконструкцию килевидные кокошники. Поскольку на рисунке А.Мейерберга такие кокошники были изображены весьма схематично, нами за образец была принята реконструкция Б.А.Огневым собора Саввино-Сторожевского монастыря398. Такая, наиболее простая и логичная, установка кокошников полностью соответствует высокому и массивному постаменту.

«Излишества» в виде четырех диагональных сводиков над закомарами (как на соборах рубежа XIV и XV веков) мы в реконструкцию не вводим.

Высота и массивность постамента в сочетании со сравнительно небольшим барабаном связана с тем, что мы предполагаем в Успенском соборе 1326–1327 годов небольшую ступенчатость арок и конический переход от подпружных арок к барабану (ближайшими аналогами являются храмы в Можайске и Городне). Мы полагаем, что большого и тяжелого барабана в Успенском соборе быть не могло: он был четырехстолпным, то есть нагрузку от барабана несли не мощные угловые пристенные опоры, а тонкие столпы. Следовательно, как мы говорили в п. 6 этой главы, в условиях малоопытных строительных кадров для обеспечения конструктивной надежности храма требовался облегченный барабан с коническим переходом от подпружных арок.

Дневное освещение собора в нашей реконструкции преимущественно верхнее (как в храмах Городни, Каменского и, вероятно, Можайска), хотя, конечно, размещение окон в стенах показано абсолютно условно. Столь же условна восьмиоконность барабана: он вполне мог быть и десятиоконным.

Притворы по сравнению с реконструкцией Н.Н.Воронина существенно понижены: огромная высота (возможно, даже двухъярусность399) западного притвора могла иметь место в Георгиевском соборе Юрьева-Польского, но для прагматичного послемонгольского времени она видится маловероятной. Мы считаем возможным существенно снизить и высоту апсид (орнаментальные пояса в их верхней части могли проходить вровень с поясами собора). Больший размер западного притвора по сравнению с северным и южным оправдан сообщением летописи о «меньших» притворах400, и эту ситуацию мы, как и Н.Н.Воронин, отражаем в реконструкции.

Опираясь на результаты археологических исследований 1960–1970-х годов (см. п. 2 гл. 2), мы сочли возможным по сравнению с реконструкцией Н.Н.Воронина повысить подиум на 2–3 ряда блоков, а размеры порталов, наоборот, несколько уменьшить.

В целом реконструкция, представленная на рис. 58, по нашему мнению, вполне соответствует и данным археологии, и архитектурному стилю эпохи «амбициозной экономии», и традициям православной церкви, и основным принципам западноевропейской готики.

Будем надеяться, что будущие археологические исследования в Московском кремле помогут еще более уточнить конструкцию, архитектурные формы и декор Успенского собора 1326–1327 годов, как и всех других храмов Москвы первой трети XIV века.

XII

Когда закончилась эпоха «амбициозной экономии», мы пока не можем сказать достаточно определенно.

Из всех храмов Калиты у нас пока нет сведений лишь о стиле, в котором была построена церковь Михаила Архангела (1333 год). В 1327 году Иван Данилович разгромил (и, соответственно, разграбил) Тверь, а в 1329 году он получил дань с Пскова401. Значит, по идее, после этих успешных походов средства у московского князя были. Но мог ли он счесть нужным потратить их на то, чтобы великокняжеская усыпальница была построена в домонгольской «гладкой» технике?

Если бы после возведения этих храмов князь продолжил каменное культовое строительство, тогда, наверное, можно было бы говорить о том, что для Ивана Даниловича храмоздание имело серьезное значение. Но ведь, как мы видели в п. 11 гл. 2, строил он эти храмы прежде всего для того, чтобы набрать необходимый «великокняжеский минимум». Поэтому представляется весьма маловероятным, что в конце практически непрерывного строительства 1326–1333 годов князь вдруг решил сменить стиль (и, соответственно, затратить на это значительные средства).

Дополнительный аргумент в пользу такой позиции: октагон Иоанна Лествичника и собор Спаса на Бору были построены уже после разгрома Твери. Значит, все строительство Калиты 1326–1333 годов, скорее всего, велось в стиле «амбициозной экономии».

Затем каменное строительство в Московском кремле было прекращено более чем на 30 лет (не считая возведения в 1350 году придела к собору Спаса на Бору).

В каком стиле был возведен собор Чудова монастыря (1365 год), мы пока не знаем. Стены Московского кремля (1367–1368 годы) – постройка фортификационного назначения и, соответственно, кладка там могла быть еще более грубой, чем в храмах эпохи «амбициозной экономии». Впрочем, пока об этом мы можем говорить лишь гипотетически, так как здесь могут быть аргументы и «против» (например, стеновые блоки Серпуховского кремля обработаны практически «начисто»), и «за» (каменный Серпуховский кремль был построен около 1556 года402, а стены Владимирского детинца 1194 года были обработаны «получисто»403). Для того, чтобы определить тип кладки собора Чудова монастыря и московских белокаменных стен, необходимы новые данные археологии.

Потом в Московском кремле не строили из камня еще четверть века.

О способе обработки белокаменных блоков, из которых был построен Успенский собор Дмитрия Донского в Коломне (около 1380 года), мы можем высказать определенные гипотетические соображения.

Б.Л.Альтшуллер, производивший раскопки этого храма, писал: «От собора XIV века, помимо фундаментов, фрагментарно уцелели нижние ряды полубутовой кладки стен, сложенные на извести из достаточно хорошо отработанных белокаменных квадров»404. Возможно, имелись в виду те ряды кладки, которые открыли и раскопки В.В.Кавельмахера (рис. 33). В этом случае мы можем сказать: по меркам фундаментных кладок блоки, действительно, обработаны достаточно хорошо, но по меркам стеновых кладок – достаточно грубо. Точнее, это та самая «получистая» обработка, которая характерна для всех известных нам храмов эпохи «амбициозной экономии».

После очередного многолетнего перерыва каменное строительство в Московском великом княжестве возобновилось в 1390-х годах – при Василии Дмитриевиче. Про возведенные в это время церковь Рождества Богородицы (1393 год) и Благовещенскую церковь (середина 1390-х годов – см. п. 6 гл. 1) Н.Н.Воронин справедливо писал, что кладка у них «старая владимирская», хотя и характеризуется «меньшим совершенством и большей свободой»405. Кладка остальных храмов, построенных во времена княжения Василия Дмитриевича, обработана еще более гладко и аккуратно.

Таким образом, пока у нас нет новых архивных и археологических данных о раннем послемонгольском зодчестве Московского, Тверского, Ростовского, Рязанского и других княжеств Северо-Восточной Руси, мы можем утверждать, что «эпоха амбициозной экономии» началась в 1280-х годах и закончилась либо после 1330-х, либо после 1360-х годов.

Относились ли к этому архитектурному стилю собор Федоровского монастыря в Твери и церковь в Старице, предшествовавшая храмам рубежа XIV и XV веков? Были ли построены в конце XIII – первой трети XIV века каменные церкви в Переяславле-Рязанском, Кашине, Клину, Рузе, Серпухове и неизвестной пока крепости Москвы на прямом пути в Тверь, местонахождение которой наиболее вероятно в районе современного Солнечногорска? Ответы на эти вопросы могут дать только новые археологические исследования.

Все материалы, размещенные на сайте, охраняются авторским правом.

Любое воспроизведение без ссылки на автора и сайт запрещено.

© С.В.Заграевский